一 核心内涵

法律保留原则是行政法的一项核心原则,其基本含义为凡属宪法、法律规定只能由法律规定的事项,只能由法律规定,或必须在法律有明确授权的情况下,才能由行政机关作出规定。它解决的是行政行为的“出生证”问题,是更高层次的法治要求。

该原则源于德国、日本等大陆法系国家的行政法理论,根本目的在于通过限制行政权任意干预公民权利,确保公民的基本自由和财产不受非法侵犯;划定立法机关与行政机关在创制规范方面的权限秩序,防止行政立法权自我膨胀;保障法律规范位阶的有序性,避免地方或部门越权立法造成的混乱。法律保留原则发展至今,主要形成以下几种学说:

侵害保留说:该学说主张,法律保留原则仅适用于干预行政,即剥夺人民自由、财产或设定义务的行为。它源于近代“警察行政法”的理念,但难以适应现代给付行政的发展需求。

全部保留说:此说要求所有行政行为均须有法律依据,旨在强调议会的绝对优越地位。然而,它因忽视行政效率与灵活性,在实践中缺乏可行性。

重要保留说(重要性理论):该学说认为,凡是涉及公民基本权利或公共利益的重要事项,无论是干预行政还是给付行政,都应适用法律保留。判断“重要性”需考量规范影响范围、财政规模、公共争议性等因素。此说较好地平衡了权利保障与行政弹性,因而成为主流观点。

国会保留说:该说要求某些核心事项必须由立法机关亲自以法律形式规定,不得授权给行政机关。其目的在于防止立法懈怠,确保国会履行其宪法职责。

在我国的立法实践中,法律保留原则已通过“由法律规定”、“依照法律规定”等表述得以确立和具体化,其核心框架主要由《宪法》和《立法法》构建。从相关条文内容来看,“重要保留说”是我国所采用的主流观点。(段落观点引自周佑勇教授《行政法基本原则研究》第二版)

二 案例启示

某知名品牌在海拔约5500米的西藏江孜热龙地区(属高海拔山林地貌)举办大型烟花艺术项目,引发巨大争议。主办方声称,该活动已获得当地村、乡、县三级政府的批准。

但依据国务院制定的《烟花爆竹安全管理条例》第三十条明确规定,禁止在 “山林、草原” 等重点防火区燃放烟花爆竹。项目地点无疑属于该法定禁止范围。且《青藏高原生态保护法》为区域生态保护设立了最高标准,要求由县级以上政府有关部门对各类活动进行监督检查。

故当地县、乡政府的“批准”,实质是对行政法规普遍禁止事项的“豁免”。这种豁免权,涉及对重大公共安全和生态安全义务的解除。该批准行为因缺乏上位法授权,直接违反了法律保留原则,属于典型的“下位规范架空上位法”,构成违法且自始无效。

三 适用范围及类型

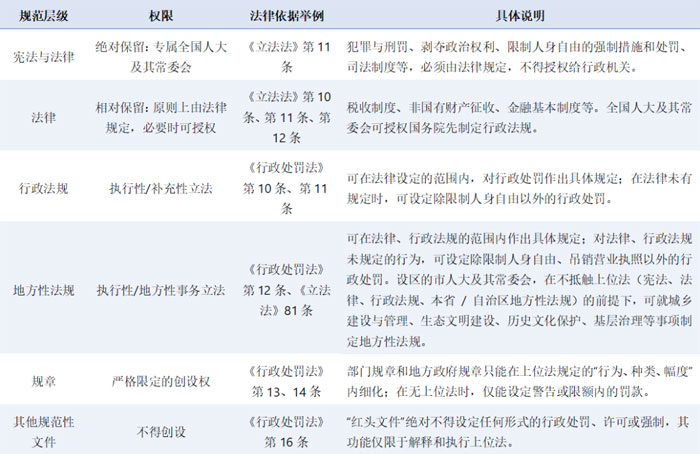

目前,法律保留原则在我国的立法实践中已确立,表现形式为“由法律规定”、“以法律规定”、“依照法律规定”等,其核心框架主要由《宪法》和《立法法》构建而成。胡建森教授在《法律原则研究》中将中国特色法律保留原则分为五种基本类型:

宪法保留:要求特定行政行为须有宪法授权,主要适用于可能严重减损宪法权利或变更基本制度的重大事项。

狭义法律保留:强调只有立法机关制定的“法律”才能授权行政机关实施重要行政行为。

法律行政法规保留:授权来源限定为法律和行政法规,常见于民商事领域,如《民法典》对法人设立条件的规定。

法规保留:行政机关行为需有法律、行政法规或地方性法规的依据,体现为“法无授权不可为”的要求。

法律法规规章保留:允许法律、法规及规章作为行政行为的依据,规范性文件不得擅自设定权力或减损权益。

故法律保留的严格程度与其适用范围相关。对侵益行政行为或涉及核心宪法权利的事项,要求更高层级的规范授权如“宪法或法律保留”;对授益行政行为则相对宽松。

四 司法实践中的具体运用

从相关司法案例来看,法律保留原则在实践中已得到有效运用,司法适用呈现出层次化、类型化的特点,体现在以下几个方面:

(一)对侵益性行政行为的严格适用

在涉及行政处罚、行政强制等侵益性行政行为的案件中,法院普遍坚持严格的法律保留原则,要求行政机关不仅应具备组织法上的职权依据,还必须具有行为法上的明确授权,且程序合法。例如:

(2018)甘行终416号判决中,法院指出强制拆除建筑物属于对公民财产权的重大限制,必须依据《城乡规划法》第六十四条、六十五条的明确授权,并严格遵守法定程序,否则构成超越职权。

(2019)鄂10行终84号判决进一步明确,行政处罚决定若缺乏事实依据或违反法定程序,即因违背法律保留原则而应予撤销。

(二)对授益性行政行为的宽松适用

对于行政允诺、补偿协议等授益性行为,法院倾向于适用较低密度的法律保留审查,通常仅要求其具备组织法上的职权基础,并符合法律优先原则,即不违反现行法律的禁止性规定。例如:

(2020)赣行终553号判决认定,行政机关作出的迁建承诺属于授益性行政允诺,虽无专门行为法授权,但基于其组织法职责及行政合理性原则,仍属合法有效。

在涉及城中村改造、征迁协议等案件中法院多将其定性为“赋权性行政行为”或“行政事实行为”,只要不违反法律强制性规定,即认可其效力,不适用严格的法律保留约束。

(三)程序合法性作为法律保留的独立审查要素

程序正当是法律保留原则的重要组成部分,尤其在减损公民权利的行为中,行政机关必须履行公告、催告、听证等法定程序。例如:

(2019)苏行终262号判决虽认定告知起诉期限错误属程序瑕疵,不必然导致行为无效,但仍要求行政机关予以改进。

(2020)豫01行终534号判决则因强制拆除未履行《行政强制法》第三十五条、第四十四条规定的催告、公告程序,而被确认违法。

(四)法律保留事项的层级化界定

司法实践明确,《立法法》第十一条所列事项属于法律绝对保留范畴,仅能由全国人大及其常委会通过法律予以规定。例如:

(2022)鲁14民终465号判决指出,农村集体经济组织成员资格的认定标准关涉公民基本权利,属法律保留事项,地方性法规或司法解释无权创设。

(2022)沪03行终115号判决则认可,地方性法规在上位法未禁止的情况下,对违法行为补充设定罚款,未突破法律保留中关于“限制人身自由”的绝对保留范围,故属合法。

(五)行政协议与政策探索类行为的例外处理

对于行政协议、棚户区改造等具有政策探索性质的行政行为,法院往往采取更为灵活的审查标准,侧重于合理性审查与比例原则的适用,只要未侵犯公民核心权利,即不轻易以缺乏明确法律依据为由否定其效力。例如:

(2019)豫行终1104号判决中,法院认为城中村改造虽缺乏直接法律依据,但基于公共利益需要和合理性原则,可不受严格法律保留原则约束。

(2023)粤行终93号判决进一步明确,地方政府为执行上位法而制定的棚户区改造实施办法,只要不与上位法抵触,即视为具有合法依据。

由上可知,当前司法实践反映出法律保留原则的发展趋向:一是对侵益性行政行为的审查日趋严格,二是其适用已从传统行政行为延伸至行政协议、事实行为等新兴领域,并依据行为性质(侵益性或授益性)适用不同的审查密度,三是允许地方性法规发挥填补法律空白的作用,四是积极运用合理性原则、比例原则对行政行为的实质正当性进行判断,推动法律保留原则从形式法治向实质法治演进。

编撰:王丽叶

审核:宋振江